NACHT

UND

NEBEL

Ein Film von ALAIN RESNIAS

Musik: HANNS EISLER

Deutscher Text: PAUL CELAN

Mit einem begleitenden Essay von VOLKER SCHLÖNDORFF

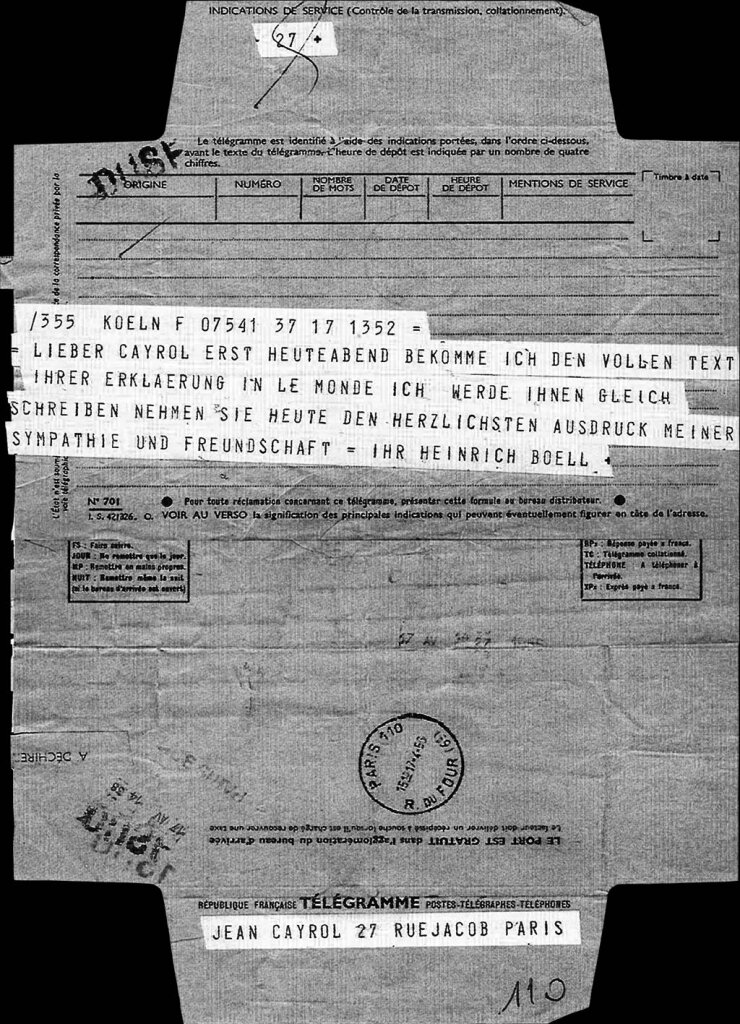

Als Mahnmal gegen das Vergessen schuf Alain Resnais 1955 mit NACHT UND NEBEL eine eindringliche Dokumentation über das Geschehen in den Konzentrationslagern. Neben seiner Bedeutung als zeitloses Zeugnis über den unmenschlichen Lagerkosmos stellt der Film ein herausragendes Kunstwerk dar: Einprägsame Bilder verbinden sich mit der Musik Hanns Eislers und den Texten des französischen Schriftstellers Jean Cayrol und des Lyrikers Paul Celan, die beide den Holocaust überlebten. So entsteht das gelungene Beispiel einer neuen Ästhetik, die das Dokumentarische zum Essay wandelt, ein Film von zeitloser Aktualität und erbarmungsloser Eindringlichkeit.

»Das Verhältnis von Text und Bild in NACHT UND NEBEL ist vollkommen. Es ist schwer zu sagen, woher genau in Jean Cayrols Text der Eindruck rührt, dass er mehr ist als ein bloßer Kommentar. Fast klingt er wie eine Stimme aus dem Grab, ein tonloses Gemurmel, in dem zum Ausdruck kommt, dass keine Sprache mächtig ist zu erklären, was die Bilder zeigen.«

Frieda Grafe, Enno Patalas, Filmkritik 1966

Regie: Alain Resnais

Kommentar: Jean Cayrol

Deutsche Nachdichtung: Paul Celan

Kamera: Ghislain Cloquet, Sasha Vierny

Schnitt: Alain Resnais

Musik: Hanns Eisler

Dirigent: Georges Delerue

Produktion: Samy Halfon, Anatole Dauman, Philippe Lifchitz

Produktionsassistenz: André Heinrich, Chris Marker, Jean-Charles Lauthe

Uraufführung am 29.04.1956 in Cannes

Deutsche Erstaufführung am 01.07.1956, Capitol, Filmfestspiele Berlin

Filmlänge: 30 Min.

Kapitel

1. Prolog

2. Der Weg in die Konzentrationslager

3. Der Lagerkosmos

4. Terror in den KZ-Lagern

5. Die Gaskammer

6. Die Befreiung

Als Mahnmal gegen das Vergessen schuf Alain Resnais 1955 mit NACHT UND NEBEL eine eindringliche Dokumentation über das Geschehen in den Konzentrationslagern. Neben seiner Bedeutung als zeitloses Zeugnis über den unmenschlichen Lagerkosmos stellt der Film ein herausragendes Kunstwerk dar: Einprägsame Bilder verbinden sich mit der Musik Hanns Eislers und den Texten des französischen Schriftstellers Jean Cayrol und des Lyrikers Paul Celan, die beide den Holocaust überlebten. So entsteht das gelungene Beispiel einer neuen Ästhetik, die das Dokumentarische zum Essay wandelt, ein Film von zeitloser Aktualität und erbarmungsloser Eindringlichkeit.

Regie: Alain Resnais

Kommentar: Jean Cayrol

Deutsche Nachdichtung: Paul Celan

Kamera: Ghislain Cloquet, Sasha Vierny

Schnitt: Alain Resnais

Musik: Hanns Eisler

Dirigent: Georges Delerue

Produktion: Samy Halfon, Anatole Dauman, Philippe Lifchitz

Produktionsassistenz: André Heinrich, Chris Marker, Jean-Charles Lauthe

Uraufführung am 29.04.1956 in Cannes

Deutsche Erstaufführung am 01.07.1956, Capitol, Filmfestspiele Berlin

Filmlänge: 30 Min.

1. Prolog

2. Der Weg in die Konzentrationslager

3. Der Lagerkosmos

4. Terror in den KZ-Lagern

5. Die Gaskammer

6. Die Befreiung

»Das Verhältnis von Text und Bild in NACHT UND NEBEL ist vollkommen. Es ist schwer zu sagen, woher genau in Jean Cayrols Text der Eindruck rührt, dass er mehr ist als ein bloßer Kommentar. Fast klingt er wie eine Stimme aus dem Grab, ein tonloses Gemurmel, in dem zum Ausdruck kommt, dass keine Sprache mächtig ist zu erklären, was die Bilder zeigen.«

Frieda Grafe, Enno Patalas, Filmkritik 1966

Neue Zürcher Zeitung

Volker Schlöndorff über NACHT UND NEBEL

1. Berliner Lektionen, 9.11.2008: Volker Schlöndorff war als Schüler zu einem dreimonatigen Sprachaufenthalt in einem Jesuiteninternat in Vannes/Bretagne und erinnert sich:

Nicht in den Filmclub, sondern in ein Kino in der Stadt ging eines Tages das ganze Internat, um den Film eines ehemaligen Schülers, des aus Vannes gebürtigen Alain Resnais zu sehen, nämlich den KZ-Film NACHT UND NEBEL. Natürlich hatte ich von den Lagern gehört, an eine konkrete Beschreibung, an Bilder oder Zahlen über den Holocaust kann ich mich aus dem Geschichtsunterricht in Wiesbaden nicht erinnern. Dieses Thema war im Adenauer-Deutschland tabu, an den Schulen, wie in der Gesellschaft.

Deshalb war ich dem Schrecken der Bilder, die ich nun sah, weder geistig noch sonst wie gewachsen. Die damalige Wirkung von NACHT UND NEBEL ist heute unvorstellbar. Inzwischen werden diese Bilder ja tatsächlich inflationär, würdelos und wahllos zu Illustrationszwecken benutzt, sogar in Spielfilmen. Als Bildschnipsel werden die schrecklichsten highlights dieser Aufnahmen heute meist nur noch als Signale wahrgenommen, als eine Art Zeichen für Holocaust. Als aber damals das Licht im Saal anging, und ich der einzige Deutsche unter ein paar Hundert kleinen Franzosen war, die sich alle zu mir umdrehten, fiel es mir nicht leicht, aufzustehen. Ich sehe noch meine Schulfreunde, wie sie mir stumm oder mit Worten die immer selbe Frage stellten, die wir uns heute ein halbes Jahrhundert später, – UND BESONDERS HEUTE AM 9.NOVEMBER – immer noch stellen: – Wie war das möglich?

War ich bis dahin in der Schule einfach einer von vielen, so wurden ab jetzt viele Gespräche mit der Floskel »Du als Deutscher« eingeleitet. Hatte ich bis dahin ein kleiner Franzose werden wollen, warfen meine Freunde mich zurück auf meine Deutsche Identität. Völlig zu Recht, wie ich fand. Ganz selten, eigentlich nie, waren ihre Fragen feindselig, meist einfach neugierig. Immerhin war es gerade mal ein Jahrzehnt nach Kriegsende, an den Stränden standen noch die für tausend Jahre gebauten Bunker, viele der Eltern hatten wohl kollaboriert, andere waren deportiert worden oder hatten Widerstand geleistet.

Ich war gezwungen, eine eigene Haltung zu finden, mich in den Diskussionen gut und ohne Zerknirschung zu schlagen. Innerlich bin ich nie damit fertig geworden, und fast alle meine Filme, vom Erstling TÖRLESS bis zum NEUNTEN TAG, suchen immer noch die Antwort auf die Frage, die dieser Kinobesuch auslöste.

Volker Schlöndorff über NACHT UND NEBEL

1. Berliner Lektionen, 9.11.2008: Volker Schlöndorff war als Schüler zu einem dreimonatigen Sprachaufenthalt in einem Jesuiteninternat in Vannes/Bretagne und erinnert sich:

Nicht in den Filmclub, sondern in ein Kino in der Stadt ging eines Tages das ganze Internat, um den Film eines ehemaligen Schülers, des aus Vannes gebürtigen Alain Resnais zu sehen, nämlich den KZ-Film NACHT UND NEBEL. Natürlich hatte ich von den Lagern gehört, an eine konkrete Beschreibung, an Bilder oder Zahlen über den Holocaust kann ich mich aus dem Geschichtsunterricht in Wiesbaden nicht erinnern. Dieses Thema war im Adenauer-Deutschland tabu, an den Schulen, wie in der Gesellschaft.

Deshalb war ich dem Schrecken der Bilder, die ich nun sah, weder geistig noch sonst wie gewachsen. Die damalige Wirkung von NACHT UND NEBEL ist heute unvorstellbar. Inzwischen werden diese Bilder ja tatsächlich inflationär, würdelos und wahllos zu Illustrationszwecken benutzt, sogar in Spielfilmen. Als Bildschnipsel werden die schrecklichsten highlights dieser Aufnahmen heute meist nur noch als Signale wahrgenommen, als eine Art Zeichen für Holocaust. Als aber damals das Licht im Saal anging, und ich der einzige Deutsche unter ein paar Hundert kleinen Franzosen war, die sich alle zu mir umdrehten, fiel es mir nicht leicht, aufzustehen. Ich sehe noch meine Schulfreunde, wie sie mir stumm oder mit Worten die immer selbe Frage stellten, die wir uns heute ein halbes Jahrhundert später, – UND BESONDERS HEUTE AM 9.NOVEMBER – immer noch stellen: – Wie war das möglich?

War ich bis dahin in der Schule einfach einer von vielen, so wurden ab jetzt viele Gespräche mit der Floskel »Du als Deutscher« eingeleitet. Hatte ich bis dahin ein kleiner Franzose werden wollen, warfen meine Freunde mich zurück auf meine Deutsche Identität. Völlig zu Recht, wie ich fand. Ganz selten, eigentlich nie, waren ihre Fragen feindselig, meist einfach neugierig. Immerhin war es gerade mal ein Jahrzehnt nach Kriegsende, an den Stränden standen noch die für tausend Jahre gebauten Bunker, viele der Eltern hatten wohl kollaboriert, andere waren deportiert worden oder hatten Widerstand geleistet.

Ich war gezwungen, eine eigene Haltung zu finden, mich in den Diskussionen gut und ohne Zerknirschung zu schlagen. Innerlich bin ich nie damit fertig geworden, und fast alle meine Filme, vom Erstling TÖRLESS bis zum NEUNTEN TAG, suchen immer noch die Antwort auf die Frage, die dieser Kinobesuch auslöste.

»Meisterhaft! Obgleich das Wissen um Deportationen, Selektion, Hunger, Folter und Mord keineswegs neu ist, fängt die Drastik der Sprache, ihr gewaltiger Strom, ihr Versuch, das Unsägliche auszudrücken, noch einmal den Schrecken des 20. Jahrhunderts ein.«

Neue Zürcher Zeitung

2. Der Filmkanon. Volker Schlöndorff: Nacht und Nebel, in: Der Filmkanon, Hrsg. von Alfred Holighaus, Bertz und Fischer 2005, S. 107-112

Der Anblick von Leichen oder auch nur des Bildes von einem Toten war mir als Kind unerträglich. Die Gelegenheit solcher Anblicke war bei Kriegsende nicht selten. Doch ich konnte mich nie daran gewöhnen oder auch nur dazu überwinden. Ich hatte Angst, der Tote könnte mich vielleicht anblicken oder die Hand nach mir ausstrecken, um mich mitzunehmen. Sogar in den Kirchen hatte ich Angst vor Bildern des toten Christus, egal wie kunstvoll die Maler ihre Pietá darstellten. Und dann kam ein Film, bei dem man nicht wegschauen konnte: Nacht und Nebel.

Leichenberge und wandelnde Skelette – die meisten dieser Filmaufnahmen sind entstanden, als die russischen, britischen und amerikanischen Soldaten die KZ-Lager befreiten. Die Kameraleute der Alliierten dokumentierten das Unfassbare, gleichzeitig befürchteten sie, keiner würde ihnen das glauben. Billy Wilder sagte mir: »Die Leute werden später behaupten, das hätten wir in Hollywood mit Special Effects nachgestellt.« Deshalb zwang man die deutsche Bevölkerung, selbst die Lager zu besichtigen. Man filmte sie auch, wie sie aufbrachen »wie zu einem Spaziergang«, denn die Lager waren nie weit von der nächsten Stadt entfernt; Buchenwald bei Weimar, Dachau, Sachsenhausen und Ravensbrück tragen die Namen benachbarter Städte.

Nichts konnte die Menschen vorbereiten auf den Anblick, der sie erwartete.

Die Frauen, die Kinder und die Alten – viele Männer waren ja in Kriegsgefangenschaft oder gefallen – konnten nicht ertragen, was sie sehen und riechen mussten. Viele brachen traumatisiert zusammen. Diese Maßnahme zur Konfrontation der deutschen Bevölkerung mit dem Holocaust wurde nicht wiederholt. Bulldozer hoben Gräber aus und schoben die Leichen hinein. Für Identifizierungen und würdige Einzelbestattungen war keine Zeit. Auch das wurde gefilmt, fassungslos sozusagen, denn die Soldaten der Alliierten fühlten sich ebenso überfordert und wussten nicht, wie anders mit den Toten umgehen. Sie versuchten, meist vergeblich, die Überlebenden zu retten.

Filmregisseure wir Alfred Hitchcock und Billy Wilder, die für die US-Armee arbeiteten, wurden beauftragt, die Filmaufnahmen von den Vernichtungslagern zusammenzustellen, zu schneiden und so zu bearbeiten, dass man sie der internationalen Völkergemeinschaft als Dokument und den Deutschen als Versuch einer »Re-education« vorführen konnte. Einer der bekanntesten Film war Die Todesmühlen (1945, R. Hanus Burger, unter Aufsicht von Billy Wilder erstellt). Um seine Wirkung zu testen, wurde bei Würzburg eine Preview veranstaltet. Zettel und Bleistifte wurden verteilt, damit die Zuschauer ihre Eindrücke notieren konnten. »Als das Licht wieder anging, waren die Zuschauer verschwunden, alle Bleistifte und das Papier gestohlen«, erzählte mir Billy Wilder kopfschüttelnd. Doch er gab nicht auf und schlug seinem General vor, in Zukunft nur demjenigen eine Lebensmittelkarte zuzuteilen, der mit einem Stempel nachweisen konnte, dass er den Film bis zu Ende gesehen hatte. Auch diese Maßnahme ließ man bald fallen. Es heißt, Bilder sprechen für sich selbst, doch in diesem Fall traf das nicht zu. Zu unvorstellbar waren sie, um etwas »auszusagen«, was man verstehen konnte. Man erinnert sich nur an das Tuch, das der britische Bulldozerfahrer sich vors Gesicht gebunden hat. Die buchstäblich unerträglichen Bilder der Lager verschwanden in den Archiven.

Erst mehr als ein Jahrzehnt später begann der französische Regisseur Alain Resnais die Filmaufnahmen erneut zu sichten. Er hatte bis dahin einige Dokumentarfilme über den französischen Kolonialismus und über das kollektive Gedächtnis seines Volkes gemacht. »Der Tod ist das Land, in das man kommt, wenn man das Gedächtnis verloren hat«, hieß es in einem dieser Filme bezeichnenderweise. Resnais wusste schon, wie schwer der Umgang mit der Vergangenheit und mit solchen Bildern war. Denn wenn man die Zuschauer nur einem Schock aussetze, könnten sie das Unfassbare nicht begreifen. »Ich will die Zuschauer ja nicht erschlagen, ich will sie verstören, sie wachrütteln, neugierig machen, sie etwas entdecken lassen. Und das hatten die Dokumentarfilme über die Lager gleich nach dem Krieg nicht erreicht«, sagt Resnais.

Man muss aber erst mit der Erinnerung »fertig« sein, das heißt die Arbeit des Erinnerns hinter sich haben, ehe man »vergessen« kann, um weiterzuleben. Sonst hätte die Vernichtung der Juden sich tatsächlich im Sinne der Nazis erfüllt, nämlich wenn sie dem Vergessen anheim fiele. Resnais wollte aber eine aktive Erinnerung, er wollte nicht passiv den Dokumenten ausgesetzt sein, und so fuhr er mit seinem Kameramann Sacha Vierny, mit dem er später so berühmte Spielfilme über das kollektive Gedächtnis wie Hiroshima mon Amour (1959) und Letztes Jahr in Marienbad (L´année dernière à Marienbad, 1961) machen sollte, nach Auschwitz, um eigene Bilder in Farbe herzustellen, als Kontrast zu den Wochenschaudokumenten von 1945. Sie filmten das Gras, das nun zwischen den Gleisen wuchs, den verrosteten Stacheldraht der Elektrozäune, die Risse in den Betonmauern der Gaskammern und vor allem die zu regelrechten Bergen aufgehäuften Schuhe und Brillen der Ermordeten – darunter auch die Berge der Haare, die man ihnen abgeschnitten hatte, um Filzdecken daraus zu fertigen. Diese Bilder machten es möglich, was keiner Einbildungskraft vorher gelungen war: sich den Tod von Millionen Menschen vorzustellen. Die Bilder der Leichenberge hatten die Zuschauer sprach- und fassungslos gemacht, die Bilder der Berge von Brillengestellen dagegen berührten sie.

Mit den langsamen Kamerafahrten am Lagerzaun entlang hatte der Regisseur zunächst einmal einen Zugang zum Holocaust geschaffen. Die eigentlichen Dokumente des Grauens wirkten in diesem Rahmen umso stärker. Vor allem genügten kurze Blicke darauf, denn es ist nur natürlich, dass man sich abwenden will von solchen Bildern. Niemand will einem Toten in die Augen schauen noch einen Sterbenden in Großaufnahme sehen. Es ist Anstand, was uns wegschauen lässt.

Ebenso behutsam behandelt der Kommentar des Schriftstellers und ehemaligen Lagerinsassen Jean Cayrol den Zuschauer, der emotional nicht in der Lage wäre, nun auch noch viele Informationen, Zahlen oder gar Anklagen zu verkraften. Der Text spricht zu uns in einer reflektierenden Form, mit vernünftigen Überlegungen, mit Fragen zur Natur des Menschen überhaupt. Er erklärt nichts und bezieht sich nur selten auf das Gezeigte, meist führt er ein Eigenleben, und man könnte auch einfach mit geschlossenen Augen zuhören. Die Ohren kann man ja im Kino nicht zumachen. Es ist eine Totenklage, ein Totenklagelied. Es hilft uns, einen gewissen Abstand zu dem Gesehenen herzustellen, macht Nachdenken erst möglich.

Ebenso wirkt die Filmmusik. Der große Komponist Hanns Eisler, der viel mit Bertolt Brecht gearbeitet hat, hätte das Grauen melodramatisch verstärken können, aber er weiß, dass dies kein Horrorfilm ist, genauer gesagt: dass die Mittel des Horrorfilms hier nicht erlaubt sind. Im Gegenteil: Seine Komposition wird umso »leichter«, je grausamer das Gezeigte ist, wie um uns etwas Hoffnung zu lassen. So schafft die Musik und manchmal die Stille Zeit, die wir emotional brauchen, um das Gesehene in uns nachwirken zu lassen und die Dokumente irgendwie einzuordnen, wenn sie schon nicht zu »verkraften« sind.

Durch den Abstand zu den Bildern, den der Regisseur mit den Farbaufnahmen der Lagerruinen, mit dem literarischen Kommentar und dem spröden Einsatz der Musik herstellt, erlaubt er uns erst einen Zugang zu dem Geschehen, unterstreicht das Einmalige und Ungeheuerliche dabei umso mehr, als er keine filmischen Effekte benutzt. Und vor allem gibt er den Toten ihre Würde zurück. Sie sind in den Lagern wie Menschenmaterial, eigentlich nur wie Material betrachtet worden, nun sollen sie im Tod nicht auch noch zu »Bildmaterial« verkommen. Es ist eben nicht selbstverständlich, Tote überhaupt zu filmen, zu fotografieren und diese Bilder auszustellen – das weiß jeder, wenn es um Vater, Mutter, Bruder, Schwester oder einen anderen verstorbenen geliebten Menschen geht. Und ebensolche Menschen sind auf den Dokumenten abgebildet.

Die Wirkung von »Nacht und Nebel« ist deshalb heute noch stärker als die all der Dokumentationen und sogar Spielfilme, die dieselben Bilder wahllos und inflationär benutzen. Als Bildschnipsel werden die schrecklichsten »Höhepunkte« dieser Aufnahmen heute meist nur noch als Signale wahrgenommen, als eine Art Zeichensprache für den Holocaust.

Deshalb hat ein anderer Regisseur, Claude Lanzmann, in seinem Film Shoah (1985) ganz darauf verzichtet. Er beschreibt das Umfeld, die Landschaften sowie Menschen, die nur am Rande mit den Massenmorden zu tun hatten, etwa einen Lokomotivführer, der wieder und wieder die Strecke zum Lagertor abfährt.

Eine andere Methode wählt der kambodschanische Regisseur Rithy Path in seinem Dokumentarfilm S21 – Die Todesmaschine der roten Khmer (S-21, La Machine de Mort Khmére Rouge; 2003): Er lässt im Gebäude eines ehemaligen Gefängnisses Wärter und Überlebende des Massenmordes an zwei Millionen Kambodschanern zusammenkommen. Aus Protokollen lesen sie ungeschickt und abgehackt vor, was mit den Menschen während des Terrorregimes der Roten Khmer dort geschah. Die Wärter spielen vor und stellen wie Roboter nach, was sie damals taten. Dieses Mittel ist im Fall der KZs schon deshalb nicht möglich gewesen, weil die Täter und Mittäter fast alle entkommen waren.

Die verschiedenen Versuche der Darstellung des Ungeheuerlichen zeigen, dass wir immer noch nicht verstehen können, wie so etwas möglich war und ist, und dass wir immer wieder den Umgang mit den Bildern neu erfinden müssen, um uns nicht einfach an sie zu gewöhnen.

»Der erste maßgebliche Dokumentarfilm über den Holocaust: Es geht NACHT UND NEBEL bei aller schwer aushaltbaren Drastik der Bilder also nicht darum, den Zuschauer niederzuknüppeln. Es geht darum, seine Wahrnehmungskanäle zu öffnen und eine Wirklichkeit zu zeigen, die ansonsten von Abwehrreflexen ferngehalten wird. Für das deutsche Publikum der Fünfzigerjahre hätte der gerade einmal 30 Minuten lange Film eine Möglichkeit sein können, die kollektive Wahrnehmungsverweigerung der Nachkriegszeit zu durchbrechen…

Vollkommen zeitgemäß hingegen und im deutschen Kino nach wie vor kaum zu finden, ist der konzentrierte analytische und zugleich empathische Blick, der NACHT UND NEBEL bestimmt und der das Entsetzen angesichts der Bilder, die er vorfindet, nicht verbirgt.«

Spiegel online

»Der erste maßgebliche Dokumentarfilm über den Holocaust: Es geht NACHT UND NEBEL bei aller schwer aushaltbaren Drastik der Bilder also nicht darum, den Zuschauer niederzuknüppeln. Es geht darum, seine Wahrnehmungskanäle zu öffnen und eine Wirklichkeit zu zeigen, die ansonsten von Abwehrreflexen ferngehalten wird. Für das deutsche Publikum der Fünfzigerjahre hätte der gerade einmal 30 Minuten lange Film eine Möglichkeit sein können, die kollektive Wahrnehmungsverweigerung der Nachkriegszeit zu durchbrechen…

Vollkommen zeitgemäß hingegen und im deutschen Kino nach wie vor kaum zu finden, ist der konzentrierte analytische und zugleich empathische Blick, der NACHT UND NEBEL bestimmt und der das Entsetzen angesichts der Bilder, die er vorfindet, nicht verbirgt.«

Spiegel online

2. Der Filmkanon. Volker Schlöndorff: Nacht und Nebel, in: Der Filmkanon, Hrsg. von Alfred Holighaus, Bertz und Fischer 2005, S. 107-112

Der Anblick von Leichen oder auch nur des Bildes von einem Toten war mir als Kind unerträglich. Die Gelegenheit solcher Anblicke war bei Kriegsende nicht selten. Doch ich konnte mich nie daran gewöhnen oder auch nur dazu überwinden. Ich hatte Angst, der Tote könnte mich vielleicht anblicken oder die Hand nach mir ausstrecken, um mich mitzunehmen. Sogar in den Kirchen hatte ich Angst vor Bildern des toten Christus, egal wie kunstvoll die Maler ihre Pietá darstellten. Und dann kam ein Film, bei dem man nicht wegschauen konnte: Nacht und Nebel.

Leichenberge und wandelnde Skelette – die meisten dieser Filmaufnahmen sind entstanden, als die russischen, britischen und amerikanischen Soldaten die KZ-Lager befreiten. Die Kameraleute der Alliierten dokumentierten das Unfassbare, gleichzeitig befürchteten sie, keiner würde ihnen das glauben. Billy Wilder sagte mir: »Die Leute werden später behaupten, das hätten wir in Hollywood mit Special Effects nachgestellt.« Deshalb zwang man die deutsche Bevölkerung, selbst die Lager zu besichtigen. Man filmte sie auch, wie sie aufbrachen »wie zu einem Spaziergang«, denn die Lager waren nie weit von der nächsten Stadt entfernt; Buchenwald bei Weimar, Dachau, Sachsenhausen und Ravensbrück tragen die Namen benachbarter Städte.

Nichts konnte die Menschen vorbereiten auf den Anblick, der sie erwartete.

Die Frauen, die Kinder und die Alten – viele Männer waren ja in Kriegsgefangenschaft oder gefallen – konnten nicht ertragen, was sie sehen und riechen mussten. Viele brachen traumatisiert zusammen. Diese Maßnahme zur Konfrontation der deutschen Bevölkerung mit dem Holocaust wurde nicht wiederholt. Bulldozer hoben Gräber aus und schoben die Leichen hinein. Für Identifizierungen und würdige Einzelbestattungen war keine Zeit. Auch das wurde gefilmt, fassungslos sozusagen, denn die Soldaten der Alliierten fühlten sich ebenso überfordert und wussten nicht, wie anders mit den Toten umgehen. Sie versuchten, meist vergeblich, die Überlebenden zu retten.

Filmregisseure wir Alfred Hitchcock und Billy Wilder, die für die US-Armee arbeiteten, wurden beauftragt, die Filmaufnahmen von den Vernichtungslagern zusammenzustellen, zu schneiden und so zu bearbeiten, dass man sie der internationalen Völkergemeinschaft als Dokument und den Deutschen als Versuch einer »Re-education« vorführen konnte. Einer der bekanntesten Film war Die Todesmühlen (1945, R. Hanus Burger, unter Aufsicht von Billy Wilder erstellt). Um seine Wirkung zu testen, wurde bei Würzburg eine Preview veranstaltet. Zettel und Bleistifte wurden verteilt, damit die Zuschauer ihre Eindrücke notieren konnten. »Als das Licht wieder anging, waren die Zuschauer verschwunden, alle Bleistifte und das Papier gestohlen«, erzählte mir Billy Wilder kopfschüttelnd. Doch er gab nicht auf und schlug seinem General vor, in Zukunft nur demjenigen eine Lebensmittelkarte zuzuteilen, der mit einem Stempel nachweisen konnte, dass er den Film bis zu Ende gesehen hatte. Auch diese Maßnahme ließ man bald fallen. Es heißt, Bilder sprechen für sich selbst, doch in diesem Fall traf das nicht zu. Zu unvorstellbar waren sie, um etwas »auszusagen«, was man verstehen konnte. Man erinnert sich nur an das Tuch, das der britische Bulldozerfahrer sich vors Gesicht gebunden hat. Die buchstäblich unerträglichen Bilder der Lager verschwanden in den Archiven.

Erst mehr als ein Jahrzehnt später begann der französische Regisseur Alain Resnais die Filmaufnahmen erneut zu sichten. Er hatte bis dahin einige Dokumentarfilme über den französischen Kolonialismus und über das kollektive Gedächtnis seines Volkes gemacht. »Der Tod ist das Land, in das man kommt, wenn man das Gedächtnis verloren hat«, hieß es in einem dieser Filme bezeichnenderweise. Resnais wusste schon, wie schwer der Umgang mit der Vergangenheit und mit solchen Bildern war. Denn wenn man die Zuschauer nur einem Schock aussetze, könnten sie das Unfassbare nicht begreifen. »Ich will die Zuschauer ja nicht erschlagen, ich will sie verstören, sie wachrütteln, neugierig machen, sie etwas entdecken lassen. Und das hatten die Dokumentarfilme über die Lager gleich nach dem Krieg nicht erreicht«, sagt Resnais.

Man muss aber erst mit der Erinnerung »fertig« sein, das heißt die Arbeit des Erinnerns hinter sich haben, ehe man »vergessen« kann, um weiterzuleben. Sonst hätte die Vernichtung der Juden sich tatsächlich im Sinne der Nazis erfüllt, nämlich wenn sie dem Vergessen anheim fiele. Resnais wollte aber eine aktive Erinnerung, er wollte nicht passiv den Dokumenten ausgesetzt sein, und so fuhr er mit seinem Kameramann Sacha Vierny, mit dem er später so berühmte Spielfilme über das kollektive Gedächtnis wie Hiroshima mon Amour (1959) und Letztes Jahr in Marienbad (L´année dernière à Marienbad, 1961) machen sollte, nach Auschwitz, um eigene Bilder in Farbe herzustellen, als Kontrast zu den Wochenschaudokumenten von 1945. Sie filmten das Gras, das nun zwischen den Gleisen wuchs, den verrosteten Stacheldraht der Elektrozäune, die Risse in den Betonmauern der Gaskammern und vor allem die zu regelrechten Bergen aufgehäuften Schuhe und Brillen der Ermordeten – darunter auch die Berge der Haare, die man ihnen abgeschnitten hatte, um Filzdecken daraus zu fertigen. Diese Bilder machten es möglich, was keiner Einbildungskraft vorher gelungen war: sich den Tod von Millionen Menschen vorzustellen. Die Bilder der Leichenberge hatten die Zuschauer sprach- und fassungslos gemacht, die Bilder der Berge von Brillengestellen dagegen berührten sie.

Mit den langsamen Kamerafahrten am Lagerzaun entlang hatte der Regisseur zunächst einmal einen Zugang zum Holocaust geschaffen. Die eigentlichen Dokumente des Grauens wirkten in diesem Rahmen umso stärker. Vor allem genügten kurze Blicke darauf, denn es ist nur natürlich, dass man sich abwenden will von solchen Bildern. Niemand will einem Toten in die Augen schauen noch einen Sterbenden in Großaufnahme sehen. Es ist Anstand, was uns wegschauen lässt.

Ebenso behutsam behandelt der Kommentar des Schriftstellers und ehemaligen Lagerinsassen Jean Cayrol den Zuschauer, der emotional nicht in der Lage wäre, nun auch noch viele Informationen, Zahlen oder gar Anklagen zu verkraften. Der Text spricht zu uns in einer reflektierenden Form, mit vernünftigen Überlegungen, mit Fragen zur Natur des Menschen überhaupt. Er erklärt nichts und bezieht sich nur selten auf das Gezeigte, meist führt er ein Eigenleben, und man könnte auch einfach mit geschlossenen Augen zuhören. Die Ohren kann man ja im Kino nicht zumachen. Es ist eine Totenklage, ein Totenklagelied. Es hilft uns, einen gewissen Abstand zu dem Gesehenen herzustellen, macht Nachdenken erst möglich.

Ebenso wirkt die Filmmusik. Der große Komponist Hanns Eisler, der viel mit Bertolt Brecht gearbeitet hat, hätte das Grauen melodramatisch verstärken können, aber er weiß, dass dies kein Horrorfilm ist, genauer gesagt: dass die Mittel des Horrorfilms hier nicht erlaubt sind. Im Gegenteil: Seine Komposition wird umso »leichter«, je grausamer das Gezeigte ist, wie um uns etwas Hoffnung zu lassen. So schafft die Musik und manchmal die Stille Zeit, die wir emotional brauchen, um das Gesehene in uns nachwirken zu lassen und die Dokumente irgendwie einzuordnen, wenn sie schon nicht zu »verkraften« sind.

Durch den Abstand zu den Bildern, den der Regisseur mit den Farbaufnahmen der Lagerruinen, mit dem literarischen Kommentar und dem spröden Einsatz der Musik herstellt, erlaubt er uns erst einen Zugang zu dem Geschehen, unterstreicht das Einmalige und Ungeheuerliche dabei umso mehr, als er keine filmischen Effekte benutzt. Und vor allem gibt er den Toten ihre Würde zurück. Sie sind in den Lagern wie Menschenmaterial, eigentlich nur wie Material betrachtet worden, nun sollen sie im Tod nicht auch noch zu »Bildmaterial« verkommen. Es ist eben nicht selbstverständlich, Tote überhaupt zu filmen, zu fotografieren und diese Bilder auszustellen – das weiß jeder, wenn es um Vater, Mutter, Bruder, Schwester oder einen anderen verstorbenen geliebten Menschen geht. Und ebensolche Menschen sind auf den Dokumenten abgebildet.

Die Wirkung von »Nacht und Nebel« ist deshalb heute noch stärker als die all der Dokumentationen und sogar Spielfilme, die dieselben Bilder wahllos und inflationär benutzen. Als Bildschnipsel werden die schrecklichsten »Höhepunkte« dieser Aufnahmen heute meist nur noch als Signale wahrgenommen, als eine Art Zeichensprache für den Holocaust.

Deshalb hat ein anderer Regisseur, Claude Lanzmann, in seinem Film Shoah (1985) ganz darauf verzichtet. Er beschreibt das Umfeld, die Landschaften sowie Menschen, die nur am Rande mit den Massenmorden zu tun hatten, etwa einen Lokomotivführer, der wieder und wieder die Strecke zum Lagertor abfährt.

Eine andere Methode wählt der kambodschanische Regisseur Rithy Path in seinem Dokumentarfilm S21 – Die Todesmaschine der roten Khmer (S-21, La Machine de Mort Khmére Rouge; 2003): Er lässt im Gebäude eines ehemaligen Gefängnisses Wärter und Überlebende des Massenmordes an zwei Millionen Kambodschanern zusammenkommen. Aus Protokollen lesen sie ungeschickt und abgehackt vor, was mit den Menschen während des Terrorregimes der Roten Khmer dort geschah. Die Wärter spielen vor und stellen wie Roboter nach, was sie damals taten. Dieses Mittel ist im Fall der KZs schon deshalb nicht möglich gewesen, weil die Täter und Mittäter fast alle entkommen waren.

Die verschiedenen Versuche der Darstellung des Ungeheuerlichen zeigen, dass wir immer noch nicht verstehen können, wie so etwas möglich war und ist, und dass wir immer wieder den Umgang mit den Bildern neu erfinden müssen, um uns nicht einfach an sie zu gewöhnen.

»Ein Monument der Dokumentarfilmgeschichte. Und beigefügt ist ein Online Booklet, das Celans Übersetzung von Jean Cayrols Filmtext enthält: ein Meisterwerk der Lyrik nach Auschwitz. Man wird davor ganz still.«

Tagesanzeiger

Jean Cayrol, »Nacht und Nebel.

Kommentar zum Film von Alain Resnais«

in der Übersetzung von Paul Celan

Auch ruhiges Land, auch ein Feld mit ein paar Raben drüber,

mit Getreidehaufen und Erntefeuern, auch eine Straße für Fuhrwerke, Bauern und Liebespaare, auch ein kleiner Ferienort mit Jahrmarkt und Kirchturm kann zu einem Konzentrationslager hinführen.

Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, Neuengamme, Bergen-Belsen:

Das waren einmal Namen wie andere, Namen auf Landkarten und

in Reiseführern.

Das Blut ist geronnen, die Münder sind verstummt, es ist nur eine Kamera, die jetzt diese Blocks besichtigen kommt. Ein eigentliches Grün bedeckt die müde getretene Erde.

Die Drähte sind nicht mehr elektrisch geladen. Kein Schritt mehr, nur der unsre.

1933, die Maschine setzt sich in Bewegung. Man braucht ein Volk ohne falsche Töne, ohne inneren Zwist.

Man geht an die Arbeit.

Ein Konzentrationslager, das wird gebaut wie ein Stadion oder

ein großes Hotel; dazu gehören Unternehmer, Kostenvoranschläge, Konkurrenz, sicher auch Bestechungsgelder.

Kein vorgeschriebener Baustil,

Alpenhüttenstil,

Garagenstil,

Pagodenstil,

ohne Stil.

Architekten erfinden in aller Ruhe diese Tore, durch die man

nur einmal hindurch kommt.

Inzwischen geht das Leben seinen Gang; der Arbeiter aus Berlin, der jüdische Student aus Amsterdam, der Kaufmann aus Krakau, die Lyzealschülerin aus Bordeaux: sie alle ahnen nicht, dass ihnen in Entfernung von tausend Kilometern bereits ein Platz zugewiesen ist. Und dann kommt der Tag, an dem ihre Blocks fertig sind

Und nur sie noch fehlen.

Aushebungen in Warschau,

Aussiedlungen nach Lodsch,

aus Prag, Brüssel, Wien, Athen,

aus Budapest und Rom,

Razzia in der französischen Provinz,

Großfahndung in Paris,

Deportierung von Widerstandskämpfern:

Die Masse der Festgenommenen, Mitgenommenen, Mitgekommenen tritt den Weg in die Lager an.

Die Züge sind vollgepfercht, verriegelt,

hundert Verschleppte pro Waggon,

kein Tag, keine Nacht, Hunger, Durst, Wahnsinn, Ersticken.

Eine Botschaft – manchmal wird sie aufgelesen.

Der Tod hält seine erste Auslese.

Eine zweite folgt am Bestimmungsort, bei Nacht und Nebel.

Dieselbe Bahnstrecke heute: Tageslicht und Sonne.

Langsam schreitet man sie ab – auf der Suche wonach?

Nach einer Spur der Leichen?

Oder nach den Fußstapfen der Auswaggonierten, die man mit Kolbenstößen in die Lager trieb, unter Hundegebell, von Scheinwerfern angestrahlt, im Hintergrund den Flammenschein der Krematorien – in einer jener Inszenierungen, wie sie die SS so liebte …

Ein erster Blick auf das Lager: ein anderer Planet.

Unter dem Vorwand der Hygiene liefert die Nacktheit einen bereits Entwürdigten ein.

Kahlgeschoren,

tätowiert,

nummeriert,

eingestuft in eine zunächst unverständliche Rangordnung,

in die blaugestreifte Lagertracht gesteckt,

der Kategorie »Nacht und Nebel« zugeteilt,

mit dem roten Winkel der Politischen kenntlichgemacht,

stoßen die Deportierten zuerst auf die »Grünen«:

die Berufsverbrecher, die Herren unter den Untermenschen.

Über ihnen: der Kapo,

fast immer: ein Krimineller.

Weiter oben: der SS-Mann, der Unberührbare.

Drei Schritte Abstand, wenn man mit ihm spricht.

Ganz oben: der Kommandant. Er waltet den Bräuchen vor.

Er tut, als ob er vom Lager nichts wüsste …

Wer übrigens weiß schon etwas davon …?

Die Wirklichkeit der Lager: die sie geschaffen haben, ignorieren sie, und die sie erleiden, können sie nicht fassen. Und wir, die wir nun zu sehen versuchen, was übrig blieb …

Diese Holzblocks, diese dreistöckigen Baugestelle, diese Schlupflöcher, wo man Bissen herunterwürgte, wo selbst schlafen sich in Gefahr begeben hieß: kein Bild, keine Beschreibung gibt ihnen ihre wahre Dimension wieder: die ununterbrochene Angst.

Dazu gehört der Strohsack, der als Speisekammer und Tresor diente, die Decke, um die man sich schlug; dazu gehören die Denunziationen, die Flüche, die in sämtlichen Sprachen weitergegebenen Befehle. Die hereinplatzenden, plötzlich zu Schikanen aufgelegten SS-Männer.

Von Gefahren umlauerter backsteinfarbener Schlaf …

Der Dekor: Gebäude, die Ställe sein könnten, Scheunen, Werkstätten; ein verödetes Stück Land, ein gleichgültiger Oktoberhimmel:

Das ist alles, was uns bleibt,

um uns die Nacht hier vorzustellen, diese von Appellen und Läusekontrollen zerrissene, diese zähneklapppernde Nacht.

Es muss schnell geschlafen werden.

Man wird wachgeknüppelt, man sucht seine verschwundenen Sachen. Fünf Uhr früh. Appell. Die Rechnung stimmt nicht,

die Nacht gibt die Toten nicht her.

Eine Musikkapelle spielt fröhliche Weisen,

während es in die Fabriken und Steinbrüche geht.

Arbeit im Schnee, der sich rasch in eisigen Schlamm verwandelt. Der Frost wühlt in den Wunden. Arbeit in der Augusthitze bei

Durst und Ruhr.

Mauthausen, die Treppe zum Steinbruch; sie hat dreitausend Spaniern das Leben gekostet.

Arbeit in den unterirdischen Betrieben.

Von Monat zu Monat graben sie sich tiefer in die Erde; sie töten.

Sie tragen Frauennamen: Dora, Laura.

Aber diesen Arbeitern mit einem Körpergewicht von dreißig Kilo

ist nicht zu trauen.

Die SS behält sie im Auge,

überwacht ihre Bewegungen,

durchsucht sie vor dem Rückmarsch ins Lager.

Ländliche Wegweiser zeigen jedem den Weg nach Hause an.

Der Kapo braucht nur noch seine heutigen Opfer zusammenzuzählen. Der KZ-Häftling hat jetzt nur einen Gedanken;

denselben, der ihn bis in seine Träume verfolgt: essen.

Jeder Löffel Suppe ist unschätzbar.

Zwei, ja drei Zigaretten werden gegen eine Suppe getauscht.

Viele sind zu schwach, um ihre Ration zu verteidigen.

Sie warten, dass Schnee und Schlamm sich ihrer annehmen.

Endlich irgendwo liegen und ungestört sterben dürfen.

Die Abortanlage.

Diese Gerippe mit Kinderbäuchen – siebenmal, achtmal in

einer Nacht müssen sie hierher. Die Suppe ist harntreibend.

Wehe dem, der im Mondschein einem betrunkenen Kapo begegnet.

Hier behorcht und beäugt man sich, beobachtet man die bekannten Symptome; blutiger Stuhl bedeutet den Tod.

Hier wird heimlich gekauft, verkauft, getötet. Hier besucht man einander; tauscht man Nachrichten aus, wahre und falsche;

bildet man Widerstandsgruppen.

Eine Gesellschaft nimmt hier Gestalt an. Sie ist vom Schrecken

geprägt, aber immerhin etwas normaler als die Ordnung der SS,

die in Sinnsprüchen wie diesen zum Ausdruck kommt:

»Reinlichkeit ist Gesundheit«

»Arbeit macht Frei«

»Jedem das Seine«

»Eine Laus dein Tod«.

Und ein SS-Mann?

Jedes Lager hat seine Überraschungen:

ein Symphonieorchester, einen Zoo,

Treibhäuser, in denen Himmler zarte Gewächse zieht,

die Goethe-Eiche in Buchenwald.

Man baut ein KZ, man respektiert die Eiche.

Ein Eintags-Waisenhaus, das ununterbrochen Nachschub erhält,

ein Invalidenblock.

Worauf denn auch die eigentliche Welt, die der stillen Landschaften, die der Zeit vorher erscheinen kann – ganz nah sogar.

Für den KZ-Häftling besitzt sie keine Wirklichkeit.

Er gehört nur dieser einen, endlichen, angeschlossenen Welt an, deren Grenzen die Wachtürme bilden, wo die Posten stehen und unausgesetzt die Lagerinsassen beobachten – und gelegentlich

den einen oder anderen abschießen, aus Langeweile.

Alles ist Vorwand zu Schikanen, Späßen, Demütigungen.

Ein Appell kann Stunden dauern.

Ein »schlecht gebautes« Bett: zwanzig Stockhiebe.

Nur nicht den Göttern auffallen!

Sie haben ihren Galgen, ihr Tötungsterrain.

Der den Blicken verborgene, für Erschießungen eingerichtete Hof von Block elf; die Mauer mit Kugelfang.

Das Hartheimer Schloss, das man in Reiseautobussen mit Mattglasscheiben besichtigen fährt – man kommt nicht zurück.

Die »Dunkeltransporte« – ihr Ziel sind die Krematorien.

Aber ein Mensch – unglaublich, wie viel Widerstand darin steckt!

Der Körper ist erschöpft, aber der Geist ist rege,

die Hände sind rege.

Man schnitzt Marionetten, Scheusale.

Man macht Schachteln.

Man bringt es fertig zu schreiben,

mit seinem Gedächtnis zu spielen …

Man kann an Gott denken …

Es gelingt sogar, sich politisch zu organisieren,

den Kriminellen die innere Kontrolle im Lager streitig zu machen.

Man kümmert sich um die am schwersten betroffenen Kameraden …

Man gibt etwas von seiner Ration ab.

Man gründet Hilfsfonds.

Die Bedrohtesten schafft man, wenn es wirklich keinen anderen Ausweg gibt, klopfenden Herzens in den Krankenbau, ins »Revier«.

Sich diesen Türen nähern, das bedeutet die Illusion einer wirklichen Krankheit, die Hoffnung auf ein Bett. Es bedeutet auch das Risiko eines Todes mit der Spritze.

Beachtung so gut wie keine.

Medikamente in lächerlichen Mengen, der Verband ist aus Papier.

Ein und dieselbe Salbe für alle Krankheiten, alle Wunden.

Es kommt vor, dass die Kranken vor Hunger ihren Verband essen.

Zuletzt haben alle das gleiche Gesicht.

Es sind alterslose Wesen, die mit offenen Augen sterben.

Es gibt auch einen chirurgischen Block.

Fast wie eine wirkliche Klinik.

Der SS-Arzt,

die Krankenschwester …

Die Kulisse ist da – aber dahinter?

Willkürliche Operationen, Amputationen und Verstümmelungen

zu Versuchszwecken.

Kapos und SS-Chirurgen können hier üben.

Von großen chemischen Werken kommen Proben ihrer gifthaltigen Präparate.

Oder sie erhalten einen Schub KZ-Häftlinge für ihre Experimente zugewiesen.

Einige dieser Versuchstiere überleben es:

Kastriert,

mit Phosphorverbrennungen.

Es sind Frauen darunter, die fürs Leben gezeichnet bleiben, auch wenn sie heimkehren. Fürs Leben.

Verwaltungsstellen bewahren die mit dem Betreten des Lagers

abgelegten Gesichter all dieser Menschen auf.

Abgelegt sind auch die Namen. Die Namen der Angehörigen von zweiundzwanzig Nationen. Ihre Zahl geht ins Unermessliche,

sie füllen Hunderte von Verzeichnissen, Tausende von Karteien. Durchgestrichen heißt tot.

Es sind Häftlinge, die diese wahnsinnige, immer falsche Buchführung besorgen müssen; SS und Kapos beaufsichtigen sie dabei.

Der Kapo gehört zu den »Prominenten«, zur Lager-Hautevolee.

Er hat ein eigenes Zimmer, wo er Vorräte speichern und abends seine jungen Günstlinge empfangen kann.

In unmittelbarer Nähe des Lagers ist die Villa des Kommandanten, die seine Frau zum trauten Heim zu gestalten weiß; auch seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen kommt man hier nach, wie in irgendeiner Garnison; nur dass die Zeit hier langsamer vergeht …

Die Kapos sind da besser dran, sie haben ein Bordell. Besser genährte Gefangene, aber dem Tod geweiht, wie die anderen Frauen.

Unter diesen Fenstern wird manchmal ein Stück Brot aufgelesen.

Beinahe wie eine richtiggehende Stadt, was die SS hier erstehen lässt, eine Stadt mit Krankenhaus, mit Sonderbauten und Villenviertel und – tatsächlich – einem Gefängnis.

Was hier vorgeht, bedarf keiner Beschreibung.

Die Zellen sind so berechnet, dass man weder stehen noch liegen kann; tagelang werden hier Männer und Frauen gewissenhaft gefoltert.

Diese Lüftungslöcher halten die Schreie nicht zurück.

Neunzehnhundertzweiundvierzig. Himmler begibt sich an Ort und Stelle. Vernichten, gewiss, aber produktiv.

Die Produktivität wird den Sachverständigen überlassen,

das Problem der Vernichtung verdient eigenes Nachdenken.

Man studiert Entwürfe,

Modelle.

Man bringt sie zur Ausführung und die KZ-Häftlinge selbst müssen Hand anlegen.

Ein Krematorium: das nimmt sich gelegentlich ganz nett aus.

Später – heute – lassen Touristen sich davor fotografieren.

Die Deportationen erfassen ganz Europa.

Die Transporte verirren sich, halten, fahren weiter, werden bombardiert, kommen an.

In einigen ist die Auslese bereits erfolgt.

Bei den anderen schreitet man sofort zur Selektion.

Die links zur Arbeit.

Die rechts …

Wenige Augenblicke vor einer Liquidierung …

Mit der Hand töten ist zeitraubend. Man bestellt Giftgas,

in Büchsen, Zyklon B.

Nichts unterscheidet eine Gaskammer von einem gewöhnlichen Block. Der Neuangekommene betritt einen Raum, den er für einen Duschraum hält.

Man schließt die Türen.

Man beobachtet.

Das einzige Zeichen – aber das muss man ja wissen – ist die von Fingernägeln gepflügte Decke. Beton lässt sich erweichen.

Wenn die Krematorien es nicht schaffen, errichtet man Scheiterhaufen. Dabei erreichen die neuen Öfen Tagesleistungen von mehreren Tausend.

Alles wird verwertet.

Ein Blick in die Vorratskammern,

die Speicher der Kriegführenden.

All das ist Frauenhaar …

Fünfzehn Pfennig das Kilo,

man macht Stoff daraus.

Aus den Knochen

Wird Dünger gewonnen. Man stellt Versuche an.

Aus den Körpern … man bringt es nicht über die Lippen … aus den Körpern

Stellt man Seife her.

Aus der Haut …

1945. Die Lager dehnen sich aus, füllen sich.

Es sind Städte von hunderttausend Einwohnern. Voll belegt.

Die Industrie-Planung zeigt Interesse für dieses unerschöpfliche Arbeitskräfte-Reservoir. Manche Werke haben ihre eigenen,

der SS unzugänglichen Lager.

Bei Steyr, Krupp, Heinkel, IG Farben, Siemens, Hermann Göring und anderen werden auf diese Weise die Lücken geschlossen.

Die Nazis können ja den Krieg gewinnen, und diese neuen Städte sind ein Teil ihres Wirtschaftsgefüges.

Aber sie verlieren den Krieg.

Es mangelt an Kohle für die Krematorien, an Brot für die Menschen. Auf den Lagerstraßen türmen sich die Leichen.

Typhus …

Als die Alliierten die Tore öffnen …

alle Tore …

sehen die Überlebenden zu, ohne zu begreifen. Sind sie befreit? Wird das Leben, wird der Alltag sie wiedererkennen?

»Ich bin nicht schuld«, sagt der Kapo.

»Ich bin nicht schuld«, sagt der Offizier.

»Ich bin nicht schuld.«

Wer also ist schuld?

Während ich zu euch spreche, dringt das Wasser in die Totenkammern; es ist das Wasser der Sümpfe und Ruinen, es ist kalt

und trübe – wie unser schlechtes Gedächtnis.

Der Krieg schlummert nur.

Auf den Appellplätzen und rings um die Blocks hat sich wieder

das Gras angesiedelt.

Ein verlassenes Dorf – noch unheilschwanger.

Das Krematorium ist außer Gebrauch,

die Nazimethoden sind aus der Mode.

Diese Landschaft, die Landschaft von neun Millionen Toten.

Wer von uns wacht hier und warnt uns, wenn die neuen Henker kommen? Haben sie wirklich ein anderes Gesicht als wir?

Irgendwo gibt es noch Kapos, die Glück hatten, Prominente,

für die sich wieder Verwendung fand, Denunzianten, die unbekannt blieben; gibt es noch all jene, die nie daran glauben wollten –

oder nur von Zeit zu Zeit.

Und es gibt uns, die wir beim Anblick dieser Trümmer aufrichtig glauben, der Rassenwahn sei für immer darunter begraben,

uns, die wir tun, als schöpften wir neue Hoffnung,

als glaubten wir wirklich, dass all das nur

einer Zeit und nur einem Land angehört,

uns, die wir vorbeisehen an den Dingen neben uns

und nicht hören, dass der Schrei nicht verstummt.

aus: Paul Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden, Band 4: Übertragungen I. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1983.

Jean Cayrol, »Nacht und Nebel.

Kommentar zum Film von Alain Resnais«

in der Übersetzung von Paul Celan

Auch ruhiges Land, auch ein Feld mit ein paar Raben drüber,

mit Getreidehaufen und Erntefeuern, auch eine Straße für Fuhrwerke, Bauern und Liebespaare, auch ein kleiner Ferienort mit Jahrmarkt und Kirchturm kann zu einem Konzentrationslager hinführen.

Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, Neuengamme, Bergen-Belsen:

Das waren einmal Namen wie andere, Namen auf Landkarten und

in Reiseführern.

Das Blut ist geronnen, die Münder sind verstummt, es ist nur eine Kamera, die jetzt diese Blocks besichtigen kommt. Ein eigentliches Grün bedeckt die müde getretene Erde.

Die Drähte sind nicht mehr elektrisch geladen. Kein Schritt mehr, nur der unsre.

1933, die Maschine setzt sich in Bewegung. Man braucht ein Volk ohne falsche Töne, ohne inneren Zwist.

Man geht an die Arbeit.

Ein Konzentrationslager, das wird gebaut wie ein Stadion oder

ein großes Hotel; dazu gehören Unternehmer, Kostenvoranschläge, Konkurrenz, sicher auch Bestechungsgelder.

Kein vorgeschriebener Baustil,

Alpenhüttenstil,

Garagenstil,

Pagodenstil,

ohne Stil.

Architekten erfinden in aller Ruhe diese Tore, durch die man

nur einmal hindurch kommt.

Inzwischen geht das Leben seinen Gang; der Arbeiter aus Berlin, der jüdische Student aus Amsterdam, der Kaufmann aus Krakau, die Lyzealschülerin aus Bordeaux: sie alle ahnen nicht, dass ihnen in Entfernung von tausend Kilometern bereits ein Platz zugewiesen ist. Und dann kommt der Tag, an dem ihre Blocks fertig sind

Und nur sie noch fehlen.

Aushebungen in Warschau,

Aussiedlungen nach Lodsch,

aus Prag, Brüssel, Wien, Athen,

aus Budapest und Rom,

Razzia in der französischen Provinz,

Großfahndung in Paris,

Deportierung von Widerstandskämpfern:

Die Masse der Festgenommenen, Mitgenommenen, Mitgekommenen tritt den Weg in die Lager an.

Die Züge sind vollgepfercht, verriegelt,

hundert Verschleppte pro Waggon,

kein Tag, keine Nacht, Hunger, Durst, Wahnsinn, Ersticken.

Eine Botschaft – manchmal wird sie aufgelesen.

Der Tod hält seine erste Auslese.

Eine zweite folgt am Bestimmungsort, bei Nacht und Nebel.

Dieselbe Bahnstrecke heute: Tageslicht und Sonne.

Langsam schreitet man sie ab – auf der Suche wonach?

Nach einer Spur der Leichen?

Oder nach den Fußstapfen der Auswaggonierten, die man mit Kolbenstößen in die Lager trieb, unter Hundegebell, von Scheinwerfern angestrahlt, im Hintergrund den Flammenschein der Krematorien – in einer jener Inszenierungen, wie sie die SS so liebte …

Ein erster Blick auf das Lager: ein anderer Planet.

Unter dem Vorwand der Hygiene liefert die Nacktheit einen bereits Entwürdigten ein.

Kahlgeschoren,

tätowiert,

nummeriert,

eingestuft in eine zunächst unverständliche Rangordnung,

in die blaugestreifte Lagertracht gesteckt,

der Kategorie »Nacht und Nebel« zugeteilt,

mit dem roten Winkel der Politischen kenntlichgemacht,

stoßen die Deportierten zuerst auf die »Grünen«:

die Berufsverbrecher, die Herren unter den Untermenschen.

Über ihnen: der Kapo,

fast immer: ein Krimineller.

Weiter oben: der SS-Mann, der Unberührbare.

Drei Schritte Abstand, wenn man mit ihm spricht.

Ganz oben: der Kommandant. Er waltet den Bräuchen vor.

Er tut, als ob er vom Lager nichts wüsste …

Wer übrigens weiß schon etwas davon …?

Die Wirklichkeit der Lager: die sie geschaffen haben, ignorieren sie, und die sie erleiden, können sie nicht fassen. Und wir, die wir nun zu sehen versuchen, was übrig blieb …

Diese Holzblocks, diese dreistöckigen Baugestelle, diese Schlupflöcher, wo man Bissen herunterwürgte, wo selbst schlafen sich in Gefahr begeben hieß: kein Bild, keine Beschreibung gibt ihnen ihre wahre Dimension wieder: die ununterbrochene Angst.

Dazu gehört der Strohsack, der als Speisekammer und Tresor diente, die Decke, um die man sich schlug; dazu gehören die Denunziationen, die Flüche, die in sämtlichen Sprachen weitergegebenen Befehle. Die hereinplatzenden, plötzlich zu Schikanen aufgelegten SS-Männer.

Von Gefahren umlauerter backsteinfarbener Schlaf …

Der Dekor: Gebäude, die Ställe sein könnten, Scheunen, Werkstätten; ein verödetes Stück Land, ein gleichgültiger Oktoberhimmel:

Das ist alles, was uns bleibt,

um uns die Nacht hier vorzustellen, diese von Appellen und Läusekontrollen zerrissene, diese zähneklapppernde Nacht.

Es muss schnell geschlafen werden.

Man wird wachgeknüppelt, man sucht seine verschwundenen Sachen. Fünf Uhr früh. Appell. Die Rechnung stimmt nicht,

die Nacht gibt die Toten nicht her.

Eine Musikkapelle spielt fröhliche Weisen,

während es in die Fabriken und Steinbrüche geht.

Arbeit im Schnee, der sich rasch in eisigen Schlamm verwandelt. Der Frost wühlt in den Wunden. Arbeit in der Augusthitze bei

Durst und Ruhr.

Mauthausen, die Treppe zum Steinbruch; sie hat dreitausend Spaniern das Leben gekostet.

Arbeit in den unterirdischen Betrieben.

Von Monat zu Monat graben sie sich tiefer in die Erde; sie töten.

Sie tragen Frauennamen: Dora, Laura.

Aber diesen Arbeitern mit einem Körpergewicht von dreißig Kilo

ist nicht zu trauen.

Die SS behält sie im Auge,

überwacht ihre Bewegungen,

durchsucht sie vor dem Rückmarsch ins Lager.

Ländliche Wegweiser zeigen jedem den Weg nach Hause an.

Der Kapo braucht nur noch seine heutigen Opfer zusammenzuzählen. Der KZ-Häftling hat jetzt nur einen Gedanken;

denselben, der ihn bis in seine Träume verfolgt: essen.

Jeder Löffel Suppe ist unschätzbar.

Zwei, ja drei Zigaretten werden gegen eine Suppe getauscht.

Viele sind zu schwach, um ihre Ration zu verteidigen.

Sie warten, dass Schnee und Schlamm sich ihrer annehmen.

Endlich irgendwo liegen und ungestört sterben dürfen.

Die Abortanlage.

Diese Gerippe mit Kinderbäuchen – siebenmal, achtmal in

einer Nacht müssen sie hierher. Die Suppe ist harntreibend.

Wehe dem, der im Mondschein einem betrunkenen Kapo begegnet.

Hier behorcht und beäugt man sich, beobachtet man die bekannten Symptome; blutiger Stuhl bedeutet den Tod.

Hier wird heimlich gekauft, verkauft, getötet. Hier besucht man einander; tauscht man Nachrichten aus, wahre und falsche;

bildet man Widerstandsgruppen.

Eine Gesellschaft nimmt hier Gestalt an. Sie ist vom Schrecken

geprägt, aber immerhin etwas normaler als die Ordnung der SS,

die in Sinnsprüchen wie diesen zum Ausdruck kommt:

»Reinlichkeit ist Gesundheit«

»Arbeit macht Frei«

»Jedem das Seine«

»Eine Laus dein Tod«.

Und ein SS-Mann?

Jedes Lager hat seine Überraschungen:

ein Symphonieorchester, einen Zoo,

Treibhäuser, in denen Himmler zarte Gewächse zieht,

die Goethe-Eiche in Buchenwald.

Man baut ein KZ, man respektiert die Eiche.

Ein Eintags-Waisenhaus, das ununterbrochen Nachschub erhält,

ein Invalidenblock.

Worauf denn auch die eigentliche Welt, die der stillen Landschaften, die der Zeit vorher erscheinen kann – ganz nah sogar.

Für den KZ-Häftling besitzt sie keine Wirklichkeit.

Er gehört nur dieser einen, endlichen, angeschlossenen Welt an, deren Grenzen die Wachtürme bilden, wo die Posten stehen und unausgesetzt die Lagerinsassen beobachten – und gelegentlich

den einen oder anderen abschießen, aus Langeweile.

Alles ist Vorwand zu Schikanen, Späßen, Demütigungen.

Ein Appell kann Stunden dauern.

Ein »schlecht gebautes« Bett: zwanzig Stockhiebe.

Nur nicht den Göttern auffallen!

Sie haben ihren Galgen, ihr Tötungsterrain.

Der den Blicken verborgene, für Erschießungen eingerichtete Hof von Block elf; die Mauer mit Kugelfang.

Das Hartheimer Schloss, das man in Reiseautobussen mit Mattglasscheiben besichtigen fährt – man kommt nicht zurück.

Die »Dunkeltransporte« – ihr Ziel sind die Krematorien.

Aber ein Mensch – unglaublich, wie viel Widerstand darin steckt!

Der Körper ist erschöpft, aber der Geist ist rege,

die Hände sind rege.

Man schnitzt Marionetten, Scheusale.

Man macht Schachteln.

Man bringt es fertig zu schreiben,

mit seinem Gedächtnis zu spielen …

Man kann an Gott denken …

Es gelingt sogar, sich politisch zu organisieren,

den Kriminellen die innere Kontrolle im Lager streitig zu machen.

Man kümmert sich um die am schwersten betroffenen Kameraden …

Man gibt etwas von seiner Ration ab.

Man gründet Hilfsfonds.

Die Bedrohtesten schafft man, wenn es wirklich keinen anderen Ausweg gibt, klopfenden Herzens in den Krankenbau, ins »Revier«.

Sich diesen Türen nähern, das bedeutet die Illusion einer wirklichen Krankheit, die Hoffnung auf ein Bett. Es bedeutet auch das Risiko eines Todes mit der Spritze.

Beachtung so gut wie keine.

Medikamente in lächerlichen Mengen, der Verband ist aus Papier.

Ein und dieselbe Salbe für alle Krankheiten, alle Wunden.

Es kommt vor, dass die Kranken vor Hunger ihren Verband essen.

Zuletzt haben alle das gleiche Gesicht.

Es sind alterslose Wesen, die mit offenen Augen sterben.

Es gibt auch einen chirurgischen Block.

Fast wie eine wirkliche Klinik.

Der SS-Arzt,

die Krankenschwester …

Die Kulisse ist da – aber dahinter?

Willkürliche Operationen, Amputationen und Verstümmelungen

zu Versuchszwecken.

Kapos und SS-Chirurgen können hier üben.

Von großen chemischen Werken kommen Proben ihrer gifthaltigen Präparate.

Oder sie erhalten einen Schub KZ-Häftlinge für ihre Experimente zugewiesen.

Einige dieser Versuchstiere überleben es:

Kastriert,

mit Phosphorverbrennungen.

Es sind Frauen darunter, die fürs Leben gezeichnet bleiben, auch wenn sie heimkehren. Fürs Leben.

Verwaltungsstellen bewahren die mit dem Betreten des Lagers

abgelegten Gesichter all dieser Menschen auf.

Abgelegt sind auch die Namen. Die Namen der Angehörigen von zweiundzwanzig Nationen. Ihre Zahl geht ins Unermessliche,

sie füllen Hunderte von Verzeichnissen, Tausende von Karteien. Durchgestrichen heißt tot.

Es sind Häftlinge, die diese wahnsinnige, immer falsche Buchführung besorgen müssen; SS und Kapos beaufsichtigen sie dabei.

Der Kapo gehört zu den »Prominenten«, zur Lager-Hautevolee.

Er hat ein eigenes Zimmer, wo er Vorräte speichern und abends seine jungen Günstlinge empfangen kann.

In unmittelbarer Nähe des Lagers ist die Villa des Kommandanten, die seine Frau zum trauten Heim zu gestalten weiß; auch seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen kommt man hier nach, wie in irgendeiner Garnison; nur dass die Zeit hier langsamer vergeht …

Die Kapos sind da besser dran, sie haben ein Bordell. Besser genährte Gefangene, aber dem Tod geweiht, wie die anderen Frauen.

Unter diesen Fenstern wird manchmal ein Stück Brot aufgelesen.

Beinahe wie eine richtiggehende Stadt, was die SS hier erstehen lässt, eine Stadt mit Krankenhaus, mit Sonderbauten und Villenviertel und – tatsächlich – einem Gefängnis.

Was hier vorgeht, bedarf keiner Beschreibung.

Die Zellen sind so berechnet, dass man weder stehen noch liegen kann; tagelang werden hier Männer und Frauen gewissenhaft gefoltert.

Diese Lüftungslöcher halten die Schreie nicht zurück.

Neunzehnhundertzweiundvierzig. Himmler begibt sich an Ort und Stelle. Vernichten, gewiss, aber produktiv.

Die Produktivität wird den Sachverständigen überlassen,

das Problem der Vernichtung verdient eigenes Nachdenken.

Man studiert Entwürfe,

Modelle.

Man bringt sie zur Ausführung und die KZ-Häftlinge selbst müssen Hand anlegen.

Ein Krematorium: das nimmt sich gelegentlich ganz nett aus.

Später – heute – lassen Touristen sich davor fotografieren.

Die Deportationen erfassen ganz Europa.

Die Transporte verirren sich, halten, fahren weiter, werden bombardiert, kommen an.

In einigen ist die Auslese bereits erfolgt.

Bei den anderen schreitet man sofort zur Selektion.

Die links zur Arbeit.

Die rechts …

Wenige Augenblicke vor einer Liquidierung …

Mit der Hand töten ist zeitraubend. Man bestellt Giftgas,

in Büchsen, Zyklon B.

Nichts unterscheidet eine Gaskammer von einem gewöhnlichen Block. Der Neuangekommene betritt einen Raum, den er für einen Duschraum hält.

Man schließt die Türen.

Man beobachtet.

Das einzige Zeichen – aber das muss man ja wissen – ist die von Fingernägeln gepflügte Decke. Beton lässt sich erweichen.

Wenn die Krematorien es nicht schaffen, errichtet man Scheiterhaufen. Dabei erreichen die neuen Öfen Tagesleistungen von mehreren Tausend.

Alles wird verwertet.

Ein Blick in die Vorratskammern,

die Speicher der Kriegführenden.

All das ist Frauenhaar …

Fünfzehn Pfennig das Kilo,

man macht Stoff daraus.

Aus den Knochen

Wird Dünger gewonnen. Man stellt Versuche an.

Aus den Körpern … man bringt es nicht über die Lippen … aus den Körpern

Stellt man Seife her.

Aus der Haut …

1945. Die Lager dehnen sich aus, füllen sich.

Es sind Städte von hunderttausend Einwohnern. Voll belegt.

Die Industrie-Planung zeigt Interesse für dieses unerschöpfliche Arbeitskräfte-Reservoir. Manche Werke haben ihre eigenen,

der SS unzugänglichen Lager.

Bei Steyr, Krupp, Heinkel, IG Farben, Siemens, Hermann Göring und anderen werden auf diese Weise die Lücken geschlossen.

Die Nazis können ja den Krieg gewinnen, und diese neuen Städte sind ein Teil ihres Wirtschaftsgefüges.

Aber sie verlieren den Krieg.

Es mangelt an Kohle für die Krematorien, an Brot für die Menschen. Auf den Lagerstraßen türmen sich die Leichen.

Typhus …

Als die Alliierten die Tore öffnen …

alle Tore …

sehen die Überlebenden zu, ohne zu begreifen. Sind sie befreit? Wird das Leben, wird der Alltag sie wiedererkennen?

»Ich bin nicht schuld«, sagt der Kapo.

»Ich bin nicht schuld«, sagt der Offizier.

»Ich bin nicht schuld.«

Wer also ist schuld?

Während ich zu euch spreche, dringt das Wasser in die Totenkammern; es ist das Wasser der Sümpfe und Ruinen, es ist kalt

und trübe – wie unser schlechtes Gedächtnis.

Der Krieg schlummert nur.

Auf den Appellplätzen und rings um die Blocks hat sich wieder

das Gras angesiedelt.

Ein verlassenes Dorf – noch unheilschwanger.

Das Krematorium ist außer Gebrauch,

die Nazimethoden sind aus der Mode.

Diese Landschaft, die Landschaft von neun Millionen Toten.

Wer von uns wacht hier und warnt uns, wenn die neuen Henker kommen? Haben sie wirklich ein anderes Gesicht als wir?

Irgendwo gibt es noch Kapos, die Glück hatten, Prominente,

für die sich wieder Verwendung fand, Denunzianten, die unbekannt blieben; gibt es noch all jene, die nie daran glauben wollten –

oder nur von Zeit zu Zeit.

Und es gibt uns, die wir beim Anblick dieser Trümmer aufrichtig glauben, der Rassenwahn sei für immer darunter begraben,

uns, die wir tun, als schöpften wir neue Hoffnung,

als glaubten wir wirklich, dass all das nur

einer Zeit und nur einem Land angehört,

uns, die wir vorbeisehen an den Dingen neben uns

und nicht hören, dass der Schrei nicht verstummt.

aus: Paul Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden, Band 4: Übertragungen I. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1983.

»Wer heute NACHT UND NEBEL sieht, kann auch die vielen verschiedenen Schichten der Materialien sehen – und den Platz des Werks in der Filmgeschichte. Außergewöhnlich bleibt der Versuch, auf der Gegenwartsebene etwas Abwesendes erspürbar zu machen, den KZ-Kosmos der Vergangenheit aus der Innenansicht zu erzählen und den Film bewusst als ein Kunstwerk zu gestalten, mit persönlicher Stimme und offenen Fragen.«

Critic.de

»Wer heute NACHT UND NEBEL sieht, kann auch die vielen verschiedenen Schichten der Materialien sehen – und den Platz des Werks in der Filmgeschichte. Außergewöhnlich bleibt der Versuch, auf der Gegenwartsebene etwas Abwesendes erspürbar zu machen, den KZ-Kosmos der Vergangenheit aus der Innenansicht zu erzählen und den Film bewusst als ein Kunstwerk zu gestalten, mit persönlicher Stimme und offenen Fragen.«

Critic.de

Alain Resnais über Nacht und Nebel (1956)

Die Idee einen solchen Film zusammenzustellen, kam nicht plötzlich, über zehn Jahre nach den Ereignissen. Die Idee entstand vielmehr innerhalb des »Komitees für die Geschichte des zweiten Weltkrieges«, einer offiziellen französischen Organisation, die dem Büro des Ministerpräsidenten untersteht und eine eigene Kommission hat, die sich ausschließlich mit der Geschichte der Deportationen befasst. Sie steht mit allen Organisationen ähnlicher Art in der ganzen Welt in Verbindung. Dem Hersteller des Films stand durch die Hilfe dieses Komitees eine offizielle Dokumentation zur Verfügung, die folgenden Quellen entnommen war: den Archiven des eigenen Komitees, den Archiven der Deportiertenorganisationen, den Filmarchiven des Geschichtsdienstes der französischen und der alliierten Armee, den belgischen, holländischen, deutschen kriegsgeschichtlichen Instituten, den polnischen Archiven des Justizministeriums und dem Museum von Auschwitz und Majdanek.

Als Beispiel sei angeführt, dass das Register mit den durch die Totenschreiber des Lagers durchgestrichenen Namen der toten Häftlinge jederzeit im Amt für »Anciens Combattants« in Paris eingesehen werden kann. In Auschwitz können – heute noch – nicht nur Tonnen von Menschenhaaren besichtigt werden, sondern auch die offiziellen Korrespondenzen der SS-Kommandanten mit den Firmen, die diese Haare verarbeiteten. In diesen polnischen Archiven und auch in den Akten des Nürnberger Prozesses sind jederzeit auch die offiziellen Schriftwechsel über den Bau der Krematorien und ihre Versorgung mit Zyklongas einzusehen.

Wer nicht daran glaubt, dass in den KZ-Lagern Experimente mit Menschen angestellt wurden, mag an das Bild des Arztes in dem Film Nacht und Nebel erinnert werden. Es ist Dr. Clausberg. In seiner Korrespondenz mit Himmler bot er an, seine Kenntnisse auf gynäkologischen Gebiet im Sinne einer »negativen Demographie« zu verwerten. Er hat sich erboten, jeden Tag mehrere tausend jüdische Frauen zu sterilisieren. Wer nicht daran glaubt, dass in den Konzentrationslagern das Gesetz der Massentötung durch Arbeit galt, dem sei geraten, nicht nur die amtlichen Unterlagen der Prozesse gegen verschiedene Industrielle kurz nach dem Kriege, sondern auch die Formulierungen aus den Akten eines neueren Prozesses – Wollheim / IG Farben – einzusehen, eines Prozesses, an dessen Ende IG Farben bereit war, 30 Millionen Mark an die Überlebenden zu zahlen. Um es noch einmal zu wiederholen: Wir können für alle Bilder und Passagen des Films Unterlagen beibringen. Nicht ein einziges Bild, kein einziges Dokument und keine Filmszene wurde nachträglich »gestellt«…

Es mag schwer fallen, daran zu glauben, dass das Unglaubliche wahr gewesen sein könnte, dass es über Jahre hinaus Wirklichkeit war. Aber die Weigerung, es anzuerkennen, allein vermag nicht nachträglich den unbeschreiblichen Schrecken zu zerstören oder aus der Welt zu schaffen.

aus: Paul Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden, Band 4: Übertragungen I. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1983.

Alain Resnais über Nacht und Nebel (1956)

Die Idee einen solchen Film zusammenzustellen, kam nicht plötzlich, über zehn Jahre nach den Ereignissen. Die Idee entstand vielmehr innerhalb des »Komitees für die Geschichte des zweiten Weltkrieges«, einer offiziellen französischen Organisation, die dem Büro des Ministerpräsidenten untersteht und eine eigene Kommission hat, die sich ausschließlich mit der Geschichte der Deportationen befasst. Sie steht mit allen Organisationen ähnlicher Art in der ganzen Welt in Verbindung. Dem Hersteller des Films stand durch die Hilfe dieses Komitees eine offizielle Dokumentation zur Verfügung, die folgenden Quellen entnommen war: den Archiven des eigenen Komitees, den Archiven der Deportiertenorganisationen, den Filmarchiven des Geschichtsdienstes der französischen und der alliierten Armee, den belgischen, holländischen, deutschen kriegsgeschichtlichen Instituten, den polnischen Archiven des Justizministeriums und dem Museum von Auschwitz und Majdanek.

Als Beispiel sei angeführt, dass das Register mit den durch die Totenschreiber des Lagers durchgestrichenen Namen der toten Häftlinge jederzeit im Amt für »Anciens Combattants« in Paris eingesehen werden kann. In Auschwitz können – heute noch – nicht nur Tonnen von Menschenhaaren besichtigt werden, sondern auch die offiziellen Korrespondenzen der SS-Kommandanten mit den Firmen, die diese Haare verarbeiteten. In diesen polnischen Archiven und auch in den Akten des Nürnberger Prozesses sind jederzeit auch die offiziellen Schriftwechsel über den Bau der Krematorien und ihre Versorgung mit Zyklongas einzusehen.

Wer nicht daran glaubt, dass in den KZ-Lagern Experimente mit Menschen angestellt wurden, mag an das Bild des Arztes in dem Film Nacht und Nebel erinnert werden. Es ist Dr. Clausberg. In seiner Korrespondenz mit Himmler bot er an, seine Kenntnisse auf gynäkologischen Gebiet im Sinne einer »negativen Demographie« zu verwerten. Er hat sich erboten, jeden Tag mehrere tausend jüdische Frauen zu sterilisieren. Wer nicht daran glaubt, dass in den Konzentrationslagern das Gesetz der Massentötung durch Arbeit galt, dem sei geraten, nicht nur die amtlichen Unterlagen der Prozesse gegen verschiedene Industrielle kurz nach dem Kriege, sondern auch die Formulierungen aus den Akten eines neueren Prozesses – Wollheim / IG Farben – einzusehen, eines Prozesses, an dessen Ende IG Farben bereit war, 30 Millionen Mark an die Überlebenden zu zahlen. Um es noch einmal zu wiederholen: Wir können für alle Bilder und Passagen des Films Unterlagen beibringen. Nicht ein einziges Bild, kein einziges Dokument und keine Filmszene wurde nachträglich »gestellt«…

Es mag schwer fallen, daran zu glauben, dass das Unglaubliche wahr gewesen sein könnte, dass es über Jahre hinaus Wirklichkeit war. Aber die Weigerung, es anzuerkennen, allein vermag nicht nachträglich den unbeschreiblichen Schrecken zu zerstören oder aus der Welt zu schaffen.

aus: Paul Celan, Gesammelte Werke in sieben Bänden, Band 4: Übertragungen I. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1983.

Impressum

Gestaltung: Christin Albert

absolut Medien, Am Hasenbergl 12, 83413 Fridolfing

Tel.: 030 285 39 87 0

Fax: 030 285 39 87 26